在巴黎,很少有地方像蒙马特这样,长期承载着如此丰沛的想象。

人们从世界各地来到这里,穿过小街,爬上坡,最后在山丘边缘坐下。

人们对蒙马特的眷恋,并不只是情绪。

它在城市中形成了一种独特的结构:

空间的高度、街区的形态、艺术家的历史以及长期累积的浪漫想象,彼此叠加。

正是在这些层层因素中,一座山丘逐渐成为一种象征。如果细看,这种吸引力可以从几个方面理解。

1|巴黎最著名的山丘

从奥赛博物馆看蒙马特

蒙马特是巴黎最高的自然高地之一,海拔130.53米,它的高度不算惊人,却足以让人脱离街道的水平视线。

这里是人们俯瞰巴黎最好的角度之一。高度能带来一种心理距离:你仍在城市中,却暂时离开城市。

因此,蒙马特不仅提供视野,也提供一种情感位置:人与城市拉开距离,也更容易与自身和他人亲近。

2|像村庄一样的街区

1850年代的蒙马特,图片为煎饼磨坊周边景色

1850年代的蒙马特,图片为煎饼磨坊周边景色

蒙马特的街道并不服从规划:坡道、转角、台阶、小院。空间呈现出一种旧村庄结构,这与巴黎其他区的整齐大道形成对比。

这种感觉并不是纯粹的风格,而是历史的痕迹。直到19世纪中期,蒙马特仍带着乡村的地貌:这里有葡萄园也有风车。

人在这里行走,会放慢。方向不再笔直,路线可以偏离。

这种不规则带来一种罕见的松动感:你仍在巴黎,却像短暂地进入一座村庄。

3|La Bohème:波希米亚的生活想象

Charles Aznavour演唱《La Bohème》

Charles Aznavour演唱《La Bohème》

很多人听过《La Bohème》这首歌,唱的是贫困艺术家的青春回忆——饥饿、潦倒,却仍然热烈。

据说演唱这首歌的 Charles Aznavour 为了把自己放回歌曲的情境,在演唱前会刻意少吃,甚至“两天才吃一顿”,让身体接近饥饿。他相信身体的状态会改变声音的情感质地:空腹时,怀旧会更尖锐,脆弱会更真实。

而 La Bohème 这个词,在中文里常译作“波西米亚”,并不是一种装饰性的浪漫风格,而曾是19世纪人们用来称呼一群不按常规生活的人:贫穷的艺术家、诗人、演员、夜生活者。

他们没有稳定收入,也没有确定前途,却把创作与自由置于物质生活之前。正是蒙马特接纳了这群人,这里房租低廉、位于城市边缘、社会控制相对较弱。于是,波西米亚从文学概念,逐渐变成了真实街区。

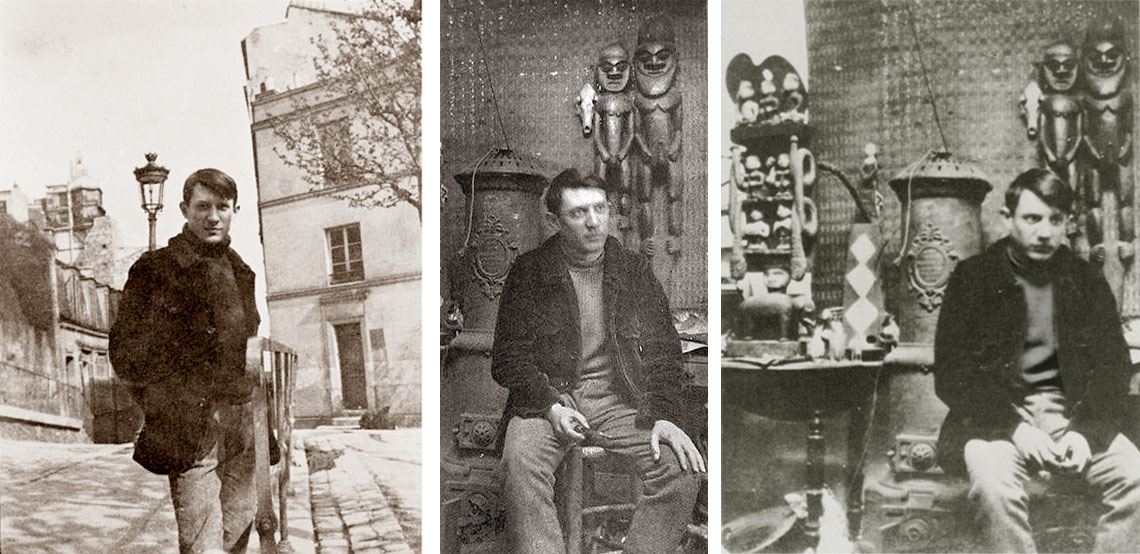

4|艺术家曾在这里生活

毕加索与其在蒙马特的住所:洗衣船(Le bateau lavoir)

雷诺阿、梵高、毕加索、莫迪利亚尼、洛特雷克。

他们来到蒙马特时,并不是大师,身上的标签只有贫穷、无名与不确定。在破旧房间里作画,在酒馆争论,现代艺术的一部分便诞生在这种不稳定状态中。

这些故事之所以仍被反复讲述,也是因为很多人从他们的处境里看见自己:不被理解、没有把握、仍要继续。

于是蒙马特不再只是艺术家们曾经住过的地方,也成为一个可以获得力量、获得共鸣的空间,提醒人们,在最不确定的时候,依然可以选择坚持与创造。

5|被允许的氛围

曾经毕加索/莫奈/劳德雷克等人常去的餐馆

曾经毕加索/莫奈/劳德雷克等人常去的餐馆

蒙马特长期容纳社会边缘者。在体面社会之外的人,在这里形成共同体。

这种历史经验留下了一种空间气质:

你可以慢下来。

可以无所事事。

可以尚未成功。

不需要立即证明价值。

这种被允许的感觉,在现代城市中很稀缺。

6|夜生活与自由

夜色中的红磨坊

19世纪末,蒙马特的夜生活成为巴黎最活跃区域之一。其中最著名的是1889年开业的红磨坊。

舞者高踢、音乐持续、观众拥挤。夜晚在这里成为一种文化。自由、放纵与表演混合。

这种记忆至今仍附着在蒙马特的形象上。

7|浪漫被写进这里

蒙马特的爱墙

蒙马特的爱墙

蒙马特常与浪漫联系在一起。

你会在小巷里看到“Je t'aime”。

会在墙上看到不同语言的“我爱你”。

爱墙不是古迹,却像一种现代仪式:

人们走到它面前,留下一张照片,像在城市里盖章。

《天使爱美丽》这部电影把蒙马特拍成一个温柔、轻盈、充满巧合与善意的宇宙:街角的咖啡馆、晚风的坡道、路灯下的步伐,爱情不是宏大誓言,而是一连串微小却坚定的靠近。

从那以后,蒙马特不只是一个街区,它成为一种爱情应该发生在这里的舞台。

浪漫因此变得可到达:你不需要理解历史,也不需要认识艺术家,只要走进这些街道,就能把自己放进浪漫叙事里。

人们来到蒙马特,也许是为了允许自己相信:在一座拥挤的城市里,爱情依然可以有地方安放。

8|可以投射自我

蒙马特山上的手风琴演奏者与猫

人们来到蒙马特,不只是看景点。或许也在寻找一种可能性。

理想曾被置于面包之上,生活可以不完全按规则,边缘者也能形成世界。

大多数人不会真的过波希米亚生活,但知道它曾存在,这已经足够打动人。

结语

从蓬皮杜艺术中心看蒙马特

从蓬皮杜艺术中心看蒙马特

蒙马特的吸引力,并不只来自风景,而来自一种共同记忆:

在这里,贫穷的艺术家曾坚持创作,

边缘者曾形成共同体,

理想曾短暂高于生存。

这种经验很少实现,却很难被忘记。

人们一再回到这座山丘,

或许因为它像一道缝隙,

容得下相信与爱,

也容得下灵魂的共鸣。