五天的学习旅程悄然落幕,但每一位参与者心中,巴黎的轮廓却愈加清晰、生动。我们不只是看见了一座城市,更逐步学会了“如何丈量”它的历史厚度、文化肌理与现实风貌。

这不仅是一次文化培训,更像是一次方法论之旅——用脚步去丈量街区的尺度,用讲述去穿越世纪的回声,用结构性的视野去理解一座城市的前世、今生与未来。

第一天:

从城市格局,到巴黎的文化“角落”

上午,在邓捷老师的引导下,我们翻开了一本“立体的巴黎历史地图”。

这座城市的发展,不是均质地向外扩张,而是一次次在“建墙”与“拆墙”之间,回应着战争、税收、权力与社会秩序的变迁。每一道城墙,不仅是物理边界,更是城市历史在空间中的烙印

通过这些层层叠叠的“墙”,我们看到的不是一座静止的巴黎,而是一部不断重写、重绘、重构的空间史。巴黎的边界,从未只是物理意义上的分界线,更是每个时代对“何为城市”的理解体现。

下午,我们跟着甘一萍老师走进了充满文艺气息的新雅典区(La Nouvelle Athènes)。

这一片优雅街区以19世纪初的新古典主义建筑为主调,是当时艺术家与文人雅士的聚居地。我们首先参观了洛雷特圣母堂(Église Notre-Dame-de-Lorette),这座教堂不仅是建筑瑰宝,更曾是许多艺术家的精神坐标。

一路走访中,我们“遇见”了许多熟悉的名字:

一路走访中,我们“遇见”了许多熟悉的名字:

肖邦在这里谱写过忧郁动人的旋律;

乔治·桑曾与他共同生活,书写自由女性的传奇;

Paul Delaroche、古斯塔夫·莫罗等画家也在这一带留下了创作足迹。

..........

每一幢建筑都像一页翻开的传记,讲述着19世纪巴黎的辉煌。

穿梭于历史与现实之间,仿佛与那些文化巨匠擦肩而过,真正体验到“丈量巴黎”的乐趣与深度。

第二天:

从美的解构到美的盛宴

上午,邓捷老师带来了高密度、高信息量的西方现代艺术史讲解。一开始看似晦涩难懂的流派与作品,在老师的细致分析和脉络梳理下,变得清晰、有趣又极富逻辑。

从立体主义的解构空间、未来主义的速度与动感,再到行动绘画中的身体与偶然性介入......这些艺术流派并不只是形式实验那么简单,它们背后是深刻的哲学命题:我们如何认识世界?什么是现实?个体的位置在哪里? 由此,我们深刻地体会到,艺术史其实是一部思想史

下午由曲悦老师带队参观小皇宫 ,围绕“美好时代”的艺术展开实地讲解。馆藏极为丰富,每一件作品都仿佛在讲述那个时代对生活与享乐的极致追求。它们不仅展现了当时的审美趣味,也反映出那个时代对都市现代性、女性形象与消费文化的关注。

曲老师的讲解让这些作品背后的社会脉络与文化精神变得清晰可感,不再只是挂在墙上的“古典美”,而是真正能够触碰到的时代温度。

第三天:

思想与石块:从哲学精神到奥斯曼的巴黎

上午,韦遨宇教授深入剖析了法国哲学与文化艺术的紧密联系。从笛卡尔的理性之光,到萨特的存在主义追问,再到布尔迪厄关于文化资本与社会再生产的洞察,这些思想如同基因般深植于法国的文学、艺术与社会肌理。

面对AI时代的冲击,他指出法国旅游业需要以思想深度重塑人文体验,让文化讲解超越算法,回归人性的温度。

讲座还揭示了法国文明的多元底色 :古希腊的理性、罗马的荣光、基督教的信仰、启蒙的火种与移民的馈赠,共同熔铸成这个文化大国的独特魅力。在全球化语境下,这种文化交融的智慧,恰为东西方文明对话提供了珍贵范本

下午,宫瑞华老师带领我们穿梭在巴黎的街巷,实地感受拿破仑三世和奥斯曼男爵对这座城市的改造印记。

奥斯曼是如何布局巴黎的交通干线,奠定了今日巴黎的交通格局?奥斯曼在开辟道路、建造楼房的同时,是如何打造巴黎的绿色环境?开辟新路、规划新区意味着大量的拆迁和巨额投资,当年奥斯曼是如何解决改建工程的资金和拆迁问题的?....

通过这次徒步,宫老师为我们一层一层揭秘这些藏在背后的问题。这种沉浸式教学完美展现了“巴黎是一座露天历史教科书”的真谛,令人受益匪浅。

第四天:

巴黎的空间记忆与时间深处

上午,宫瑞华老师带领大家深入巴黎心脏地带,探索 Châtelet - Les Halles 区的历史层积与当代活力。

这里不仅是城市交通的核心枢纽,更是多元文化交汇的象征。从过去中央市场的喧嚣到今日都市空间的重构,这一地区见证了巴黎如何在不断的拆建与更新中维持城市的连续性与身份认同。

行走在圣厄斯塔什教堂(Église Saint-Eustache)间——这座宏伟的哥特式与文艺复兴风格交融的教堂,既是宗教建筑的典范,也是巴黎众多名人精神地标。漫步在 Montorgueil 老街中,一间间百年老店依然保有旧日风貌:传统面包店、奶酪铺、熟食店、餐馆……这里不仅是巴黎味觉记忆的承载地,更是一座活生生的“日常生活博物馆”。

下午,韦遨宇教授以“巴黎的时间与空间结构”为主题,带来了一场深度的方法论讲座。

讲座指出,要理解巴黎,需要深入其独特而交叉、重叠的时间性与空间性结构之中。在时间维度上,巴黎是一个历史层层叠加、彼此交织的文化体。在空间维度上,这座城市展现出中心与边缘、地表与地下、象征与功能性空间的复杂交叠。这种空间和空间性正是巴黎魅力的结构性来源。

韦教授进一步提出,丈量巴黎的关键在于采纳一种跨文化、跨文本与跨语境的方法。只有通过多维度视角的整合,才能真正把握这座城市的丰富含义:既是历史的,也是当下的;既是在地的,也是全球的;既是感性的浪漫,也是结构性的理性。

第五天:

在艺术与记忆中漫步

最后一天上午,我们跟随彭子琪老师来到充满传奇色彩的蒙帕纳斯。这片街区曾是20世纪艺术家的聚集地,至今仍散发着浓厚的创造气息。

我们探访了毕加索曾经的工作室,也走近了先锋摄影师曼·雷和雕塑家César的创作足迹。这里还曾是贾科梅蒂和藤田嗣治的灵感源泉,也是“蒙帕纳斯的女王”吉吉生活和闪耀的舞台。让·努维尔的建筑设计,让人感受到现代巴黎的空间语言。

我们也走过娃斯利弗艺术学院,这所由女性创办的私立学院曾接纳无数年轻艺术家。在这里,蓬皮杜中心前馆长策划了著名的《大地魔术师》展览,将中国当代艺术推向世界。岳敏君也曾在这里举办个展。

这一天,我们用脚步触碰了一个世纪的艺术脉搏,也用心感受了巴黎如何孕育世界文化。

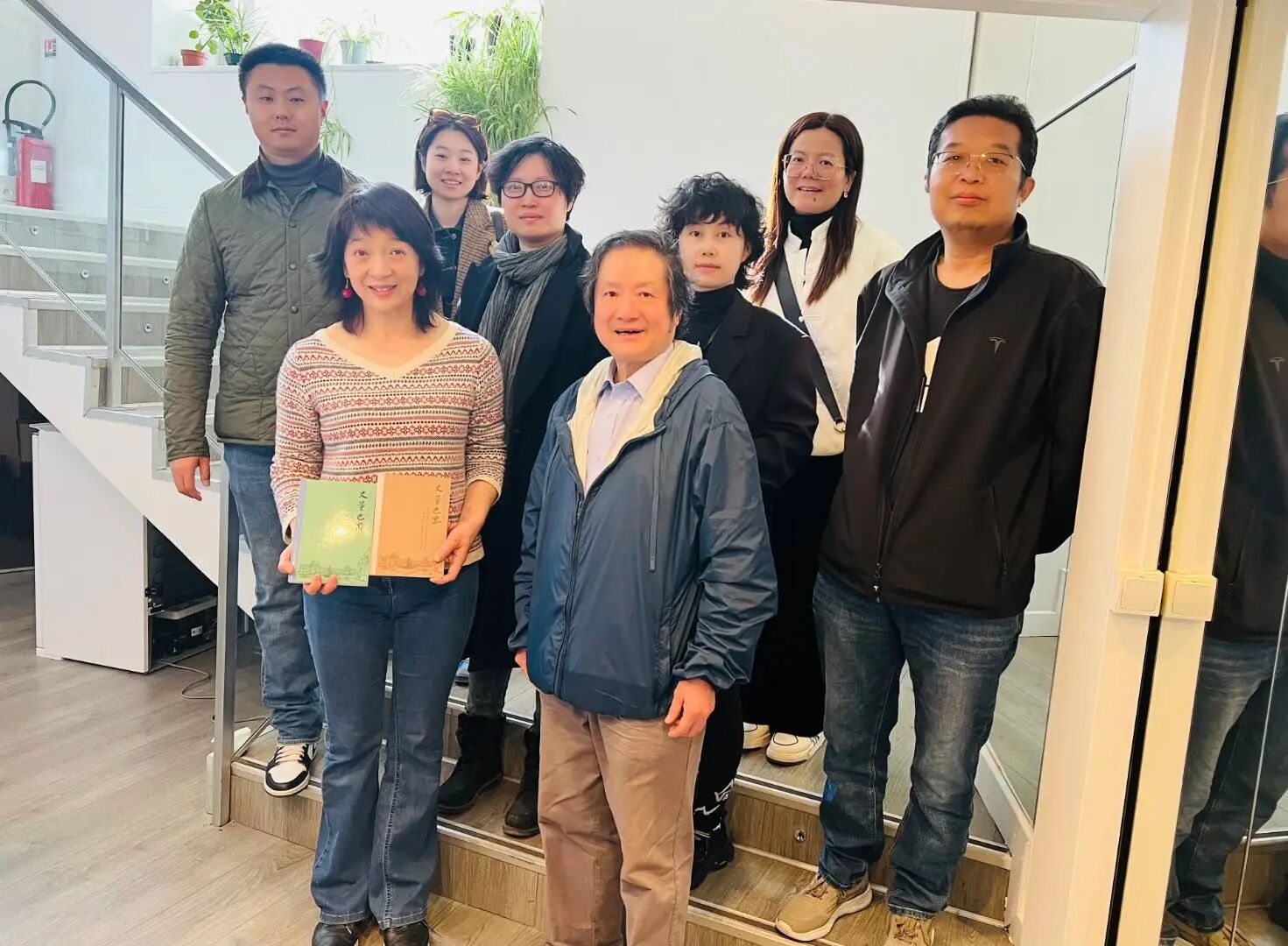

下午,迎来了令人激动的成果展示与证明颁发环节!每一位参与者都以自己的方式,呈现出对文化、对巴黎更深层的理解:

有毕加索解构空间的现代艺术探索,也有美好时代画作中对那个年代的丰富表达;既涉及先锋摄影家Man Ray与蒙帕纳斯的前卫艺术圈,也不忘那条充满烟火气与历史记忆的Montorgueil老街.......

五天的旅程,看似短暂,却在每一步中都悄然刻下了深刻的痕迹。

学员们的积极反馈

丈量巴黎,不止于丈量地理,更是丈量思想的尺度、审美的维度与文化的深度。

我们相信,这座城市的魅力,才刚刚开始被你真正打开。