今天在参观欧洲教堂时,我们往往能直接看到祭坛。但在中世纪,这并不是常态。

那时,祭坛和信众之间通常隔着一道结构复杂的“屏风”——它就是 Jubé(圣坛屏风)。

文章导读:

一、Jubé 是什么?

二、Jubé 的诞生:从早期教会到哥特时代

三、为何它会消失?

四、巴黎的唯一幸存者

一、Jubé 是什么?

“Jubé”一词源自拉丁语 jube, Domine, benedicere(主啊,请降福),是读经者在诵经前的祈祷语。

在建筑上,它指一座将唱诗班(chœur)与信众区分隔开的高屏,顶部设有讲坛或诵经台,通常由石头或木材雕刻而成。

斯特拉斯堡Saint-Pierre-le-Jeune的Jubé

斯特拉斯堡Saint-Pierre-le-Jeune的Jubé

在中世纪的宗教空间中,它既是神圣与凡俗的界线,也是礼仪的重要舞台:

· 司祭在屏上读经、布道;

· 信众在屏前祈祷、聆听;

· 屏风上装饰的圣像,象征通往救赎的门槛。

二、Jubé 的诞生:从早期教会到哥特时代

Jubé 的起源可追溯至早期基督教的“templon”——拜占庭教堂中将圣坛与信众隔开的矮栏。

位于雅典的圣使徒教堂的templon

位于雅典的圣使徒教堂的templon

随着礼仪形式的演变,这道界限逐渐被抬高、雕饰化,最终在西欧的哥特式教堂中发展为结构复杂、装饰华丽的屏风——也就是我们今天所说的 Jubé。

位于布列塔尼大区chapelle Saint-Fiacre du Faouët的木质Jubé

位于布列塔尼大区chapelle Saint-Fiacre du Faouët的木质Jubé

它的思想根源则与 11世纪的“格里高利改革”密切相关。那场改革强调教士的独立与圣洁,强化祭坛与信众之间的精神距离。这一理念,也在建筑空间中得到了可见的体现。

到了 12至13世纪,这种分隔在西北欧和法国教堂中定型并盛行,成为中世纪宗教秩序的象征。教堂内部空间被精心“分层”:

· 屏后是教士的专属领域;

· 屏上是宣讲与圣言的高台;

· 屏前是信众参与的舞台。

这一时期的圣坛屏风不仅具有宗教功能,更成为雕塑与建筑艺术的集大成者——英国的“rood screen”、德国的“lettner”、法国的“jubé”,各地风格不同,却共同构筑起一场视觉的神圣剧场。

位于科隆的圣潘塔莱昂教堂的哥特式圣坛屏风

位于科隆的圣潘塔莱昂教堂的哥特式圣坛屏风

三、为何它会消失?

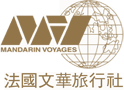

我们都知道,16世纪初,马丁路德的一声呼吁,使得宗教思想的风向开始骤然转变。

到了这时,不论是宗教改革还是天主教反思运动,都开始强调信众应直接观看并理解弥撒的圣事。

而 Jubé,那道象征分隔的屏障,被认为妨碍了信仰的“可见性”:

特伦托大公会议(1545–1563)后,新教与天主教改革派都主张开放视线、简化空间;

随后,崇尚秩序与通透的法国古典主义建筑,使得Jubé 显得更加多余,之后建成的教堂便很少有这种屏风;

到了18世纪,多数旧教堂的 Jubé 已被陆续拆除,只剩下少数遗迹。而1789年的大革命更是给这些屏风带来致命一击。

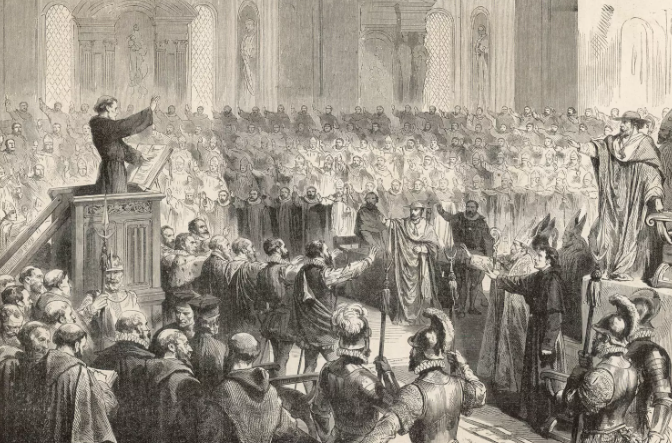

从巴黎圣母院被拆除的Jubé碎片,现藏于卢浮宫

从巴黎圣母院被拆除的Jubé碎片,现藏于卢浮宫

譬如巴黎圣母院、沙特尔大教堂、亚眠大教堂等原本都设有 Jubé,如今只能在博物馆和档案馆中看到它们往昔的样子。

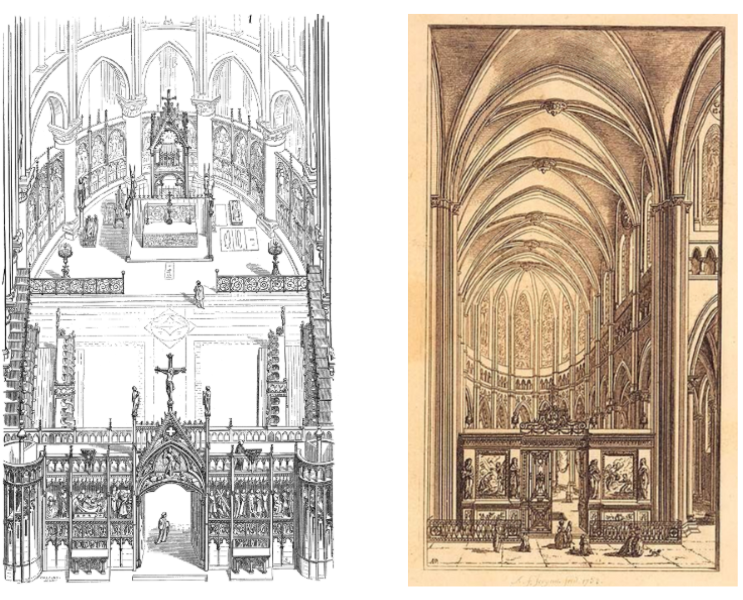

图左:巴黎圣母院原有的Jubé;图右:沙特尔大教堂原有的Jubé。现都已被拆除

图左:巴黎圣母院原有的Jubé;图右:沙特尔大教堂原有的Jubé。现都已被拆除

四、巴黎的唯一幸存者

如今在巴黎,只有一处仍保留完整的 Jubé—— 圣艾蒂安教堂(Église Saint-Étienne-du-Mont),也叫“圣斯德望堂”。

这座位于先贤祠旁的教堂,融合哥特与文艺复兴风格,其石制 Jubé 堪称完美:

· 双螺旋楼梯优雅盘旋,宛如通向天国;

· 镂空雕饰如蕾丝般轻盈;

· 光线穿透石花,在地面织出祈祷的纹理。

它是巴黎市内绝无仅有的幸存者,也是我们今天能够亲眼目睹 Jubé 这一消失的建筑形式在教堂空间中真实样貌的宝贵窗口。

它的存在本身,就是一个历史的奇迹。

总的来说,Jubé 的消失并非单纯的破坏,而是宗教空间理念变化的结果。它从“神圣与凡俗的分界线”,变成了“可视化信仰”的历史记忆。

今天,当我们走进圣艾蒂安教堂,仍能直观感受到那种空间的层次与秩序。这不只是建筑遗产,更是一段欧洲教堂观念从“分隔”走向“开放”的见证。